Una colección de momentos

"This is why art is so important, because it can get us to places that we can’t get to any other way"

Hay ciertas ocasiones durante el transcurso del año que son especialmente propensas a la evasión, al refugio de un recuerdo o a la nostalgia placentera bajo el disfraz de un determinado olor. He vuelto a casa durante Semana Santa y mientras observo cómo todo cambia, también valoro aquello que permanece atrapado en el tiempo. Mis padres se están haciendo mayores. Son los de siempre, pero en los pequeños detalles percibes cómo algo se resquebraja. De pronto un achaque que antes no estaba. Una nueva arruga ante el espejo. El cansancio acumulado de la vida. Y, ante eso, optas por negarle el saludo al mañana. Reniegas de pensar en un futuro incierto. Solo quieres que las noches abrazado a tu madre viendo alguna película en el sofá sigan ahí indefinidamente. Que las risas no se apaguen. Que las discusiones sigan produciéndose porque, de algún modo, eso implica que hay batallas que librar.

En mi casa aún mantenemos algunas tradiciones como resistencia a lo mutable de todo lo demás. Y una de ellas es la de preparar torrijas. Faltan algunas personas, la cocina está algo más desmejorada y los platos de la vajilla empiezan a sobrar. Pero el resto sigue ahí. La conversación que precede al momento de preparar la leche, batir los huevos, poner el pan en remojo… dan sentido a la disparatada lucha contra el tiempo.

Hace unos meses se viralizó un vídeo del podcast Modern Love donde aparecía Andrew Garfield hablando sobre el amor, las relaciones modernas y la pérdida de su madre. En el clip se veía al actor leer un extracto del ensayo Learning to Measure Time in Love and Loss de Chris Huntington y, según avanzaba el texto, rompía a llorar. Entre lágrimas, argumentaba: This is why art is so important, because it can get us to places that we can’t get to any other way («por eso el arte es tan importante, porque puede llevarnos a sitios a los que no podemos llegar de ninguna otra forma»).

Y no es ninguna tontería. Cuando todo se orienta en el «¿para qué?» en busca de una productividad que reduce nuestras vidas a números, estamos perdiendo algo fundamental en el camino. En clase me preguntan los chicos y chicas qué finalidad tiene en sus vidas comprender el Lazarillo de Tormes o adentrarse en algún pasaje del Quijote como si no fuese valioso cultivar la sensibilidad, educar en las emociones y, quién sabe, alimentar el espíritu. Por mi parte es un hecho que ya no tengo el mismo tiempo que antes. Entre el trabajo, las preocupaciones y las obligaciones diarias llego a casa con la cabeza embotada, sin la capacidad de escuchar mi voz interior. Y eso me preocupa. He pasado mucho tiempo tratando de averiguar cómo sonaba la voz de ese niño, qué quería contar o de qué modo canalizarla en un medio que me permitiese descubrirme a mí mismo.

Porque… ¿y si la vida fuera solo una colección de momentos -no siempre relacionados entre sí- que se suceden mientras tratamos de figurarnos qué hacer con ellos? Escribir me reconecta con esas experiencias, me ayuda a diseccionar los sentimientos que encierro en mi enorme coraza. El arte es importante porque anhela el diálogo. Me pregunto si hay algo más terrorífico que abrir esa ventana al mundo, si habrá alguien ahí fuera dispuesto a temblar, saltar o gritar conmigo.

Además, el proceso creativo entraña cuestionarse muchos aspectos de uno mismo. ¿Debe existir siempre un receptor? ¿De ser así, no buscamos en realidad la validación de los demás? Si por el contrario optamos por guardarlo en un cajón, ¿no se convierte en un ejercicio de ego para justificar o ratificar nuestra posición en el mundo? También pienso en cuándo se supone que la obra de arte está terminada. Si siempre volvemos a ella, quitamos y disponemos en busca de una perfección que nunca se alcanza… ¿cuáles son los límites? ¿En qué instante debemos detenernos para observar desde fuera el resultado como si de una fotografía se tratara?

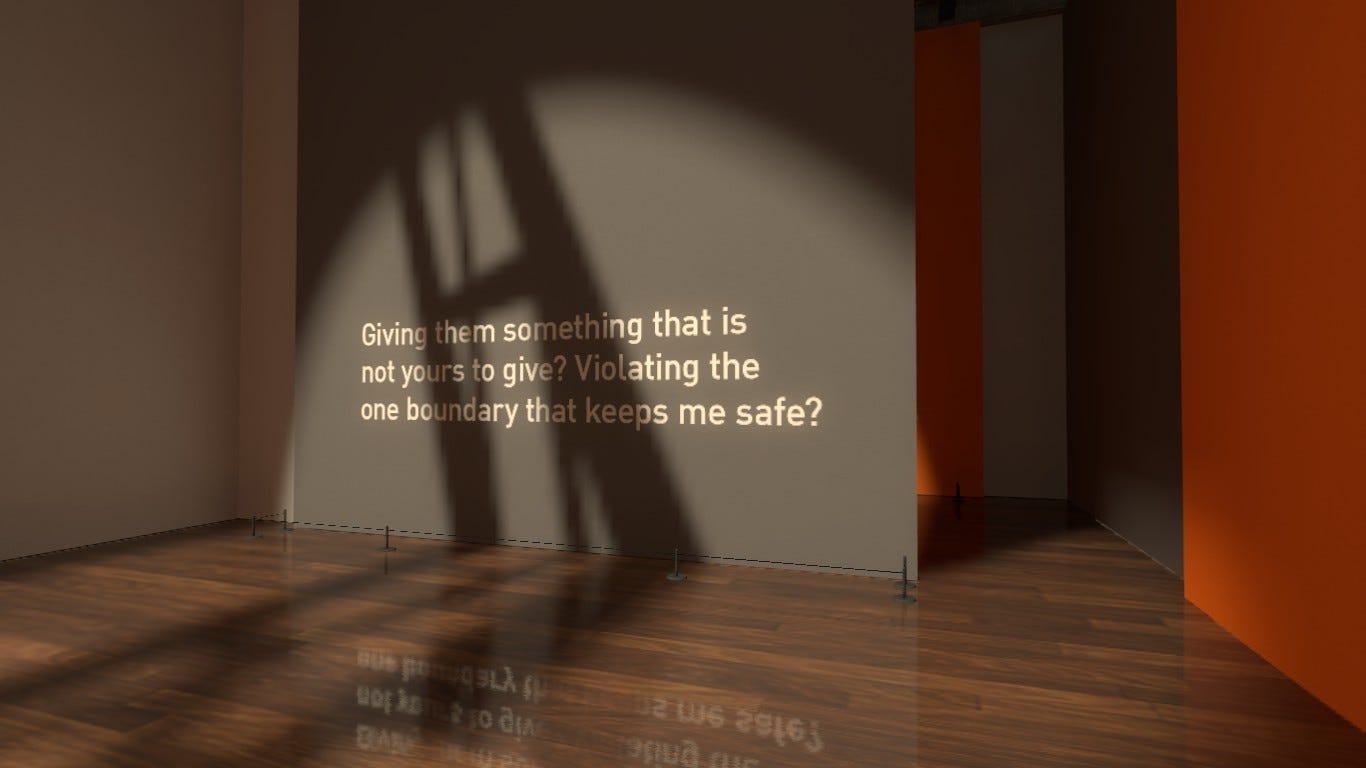

Quizás son debates estériles, pero no por ello innecesarios. Sobre los márgenes, las dudas que surgen cuando depositamos todo de nosotros en la incertidumbre de una idea y la frustración que sigue a la incapacidad de entender al creador a través de su obra gira The Beginner’s Guide, uno de esos videojuegos más cercanos al ensayo que a lo interactivo. Fue el otro día en una conversación con Américo en nuestro podcast cuando sacó a colación este título que conocí hace casi una década. Escucharlo despertó mi interés por volver a él y sumergirme en esta historia acerca de un diseñador de videojuegos abatido en una espiral de autodestrucción de la que no consigue salir.

Una voz en off nos presenta a Coda, el artista protagonista y trasunto del autor real. A través de su narración tratamos de adentrarnos en su mente, en por qué su obra se convierte poco a poco en el escapismo de una persona atormentada. Coda somos todos. Le aterra el ojo público que con sus comentarios juzgará sus creaciones, pero al mismo tiempo desea su aprobación. Pese a las chispas de genialidad que se intuyen ya desde sus primeros trabajos, siente un temor irracional a quedarse sin inspiración. Es como si alguien hubiera inoculado un veneno en su cabeza que le recuerda constantemente que nunca será suficiente, que el mundo espera algo de él que no les puede dar.

Coda no tiene intención de conversar con la persona que está al otro lado de la pantalla. Al menos, eso parece. El jugador escucha, pero en pocas ocasiones traspasa el muro infranqueable de su mente. Por tanto, cada nueva experiencia que probamos es un paso más hacia su irrevocable final. De sus experimentos iniciales iremos avanzando hacia juegos con mensajes desesperanzadores que revelan su estado depresivo. Por ejemplo, una escalera que conforme subimos ralentiza nuestro movimiento hasta detenernos. O un juego de disparos sin enemigos. En otro, un pasillo angosto por el que solo podemos avanzar de espaldas. Incluso los hay más poéticos como uno que concluye en una plaza en mitad de la noche iluminada por una solitaria farola. Todos ellos concurren en lo mismo: el duelo de aceptar la brecha entre lo que eres y lo que el mundo quiere que seas. Y nada podemos hacer para impedirlo.

Es el sentimiento de pérdida por una obra que cuando compartes deja de ser tuya. Pero, al mismo tiempo, esa recopilación de pequeños juegos es lo que queda de Coda. Son piezas de un gran mosaico que tratamos de reconstruir. ¿Por qué? ¿En qué punto dejó de luchar? ¿Por qué su vida se derrumbó? Ojalá poder decirle a esa persona ficticia -o quizás no tanto- que todos hemos estado ahí. Que crear es, en cierta forma, muy parecido a respirar. Lo necesitamos, pero al hacerlo nos estamos muriendo poco a poco. Presenciar la autodestrucción de un creador a través de su obra es la certeza de esa dulce contradicción. Es la realidad y el deseo. Un suspiro en la niebla. Y detrás todo lo demás.

A veces me siento frente al ordenador sin tener muy claro qué quiero contar. Desisto al cabo de unos minutos. No tiene sentido la hilera de hormigas que llenan la hoja en blanco. Temo abrirme en canal por si la exposición se vuelve en mi contra. Pero sé que si pongo demasiada distancia nada de lo que escribo es realmente mío. Es otra voz que acalla la mía propia. Sé que el niño que me acompaña está esperando a que me agache para tenderle la mano. No puedo hacerle eso tras tanto camino recorrido.

En el calor familiar he recordado un episodio que viví a los siete u ocho años en el mismo porche que ahora observo mientras pulso las teclas. Sobre la mesa hay decenas de pequeños botes de pintura, un par de lienzos, pinceles… minutos antes mi madre ha prometido enseñarme a usarlos en cuanto se despierte de la siesta. Sin embargo, yo no quiero esperar y con los colores que encuentro voy volcándolos en un folio hasta formar una masa que primero adquiere de aquí y de allá las tonalidades que aplico, pero que al poco tiempo se entremezclan hasta fundirse en un marrón horrendo. El papel queda inservible y no sé qué hacer. Pensaba que solo con la imaginación y empeño aquella hoja tomaría la forma de uno de esos cuadros que vemos en los museos. Pero el resultado, además del estropicio de alrededor, me demuestra lo contrario.

Cuando se despertó y vio la escena se llevó las manos a la cabeza. Tiró todo y me dio otro papel en blanco para que empezáramos a bocetar con un lápiz. Como niño recuerdo que aquello me decepcionó bastante. El procedimiento previo al alumbramiento de la obra (trabajar las siluetas, añadir profundidad, aplicar sombras, recurrir a la goma para borrar cuantas veces fuera necesario hasta lograr que el trazo fuese como deseaba…) era lo opuesto a lo que yo suponía. Después de ese día no volví a pedir que me enseñara a pintar.

Ahora hay una inteligencia artificial a la que puedes pedirle que te genere una imagen en cuestión de segundos. Algunos lo verán como un avance precisamente porque elimina de un plumazo el proceso y te ofrece solo el resultado. Pero con los años, pese a que nunca más intenté acercarme a la pintura, lo que conservo de aquello es el recuerdo de mi madre sujetando mi mano para guiarla por el papel mientras yo la observo con el rabillo del ojo tratando de imitarla. Me enternece su paciencia enseñándome, el tono de su voz, incluso la luz que entraba esa tarde por la ventana. Lo más valioso no estaba en el bloc de notas, sino fuera de él y eso no hay tecnología que pueda proporcionarlo.

No es una anécdota puntual traída a colación. En la pared de mi habitación tengo colgada la carta escrita a mano que me escribió mi novio al mes de empezar a salir y distintas postales de artistas a los que admiro. Lo hago porque me importa. Al final del día tan solo pretendo que cada cosa que haga tenga un significado único y si lo atesoro es justamente porque es lo que yo también valoro de los demás. Creamos para sobrevivir, aunque la vida en ocasiones nos lleve por delante.

El tiempo pasa sin darnos cuenta. Mañana ya viajo de vuelta a Madrid y en la mochila guardaré algunas torrijas en un tupper con la esperanza de que me trasladen al momento en el que mi madre y yo compartimos una lluviosa mañana de abril haciéndolas.

«Encuéntrame

procurando olvidar.

Este viento fatal

me ha transformado en otro chaval»